他有一个温馨幸福的家庭,却要远离家人到穷乡僻壤生活;他在乡镇工作了三十年,却还主动请战到乡村驻村;他有令人羡慕的工作岗位,却坚持下沉到偏远贫瘠的乡村任村第一书记、驻村队长,脱贫攻坚结束乡村振兴起步,他却主动留任接跑“下一棒”。他,就是孝南区政协办公室四级调研员,驻孝南区杨店镇栖凤村第一书记、工作队队长,今年59岁的张国胜。

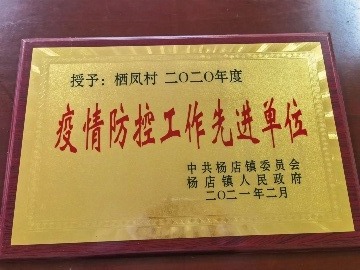

驻村前,张国胜在孝南区政协担任副秘书长,政协机关党组成员、办公室副主任。2018年3月,他完成了一年的区委政治巡察任务后,又主动多次向政协领导申请,请战到扶贫一线驻村脱贫攻坚。理由是:在乡镇工作三十年,和“三农”有感情。在杨店镇栖凤村这个全省建档立卡的贫困村,不忘初心使命,以攻坚拔寨、滚石上山,不获全胜、决不收兵的干劲,舍小家为大家、勇担当善作为的精神,克服工作、生活、家庭等各方面的压力和困难,奋战在脱贫攻坚、乡村振兴第一线,一干就是5个年头。脚下沾有多少泥土,心中就沉淀多少真情。参与和见证了伟大的脱贫攻坚战,如今又继续在全面推进乡村振兴一线辛勤耕耘。几年来,他年年被评为“优秀公务员”,荣立“三等功”一次,被孝南区委授予“优秀共产党员”,两次被市、区授予脱贫攻坚突出个人,是孝感市第七届党代表,20多家媒体报道了他的事迹。

乡村生活是诗人的浪漫,驻村帮扶是干部的坚守。父母膝下,儿女餐前……这些触手可及的幸福,作为驻村干部,张国胜没有遗憾,更是深得家人理解。临行时,他回到乡下向年事已高的父亲道别,老父亲眼含热泪,为他敬酒壮行,举杯对他说:“孩子,第一杯酒,你要记住,农村工作尽管你做了三十年,但‘三农’工作仍然艰难,不能用老办法解决新问题,知道‘要得一犁水足、望年丰’。第二杯酒,老百姓的事是天大事,为百姓办事,就要想法设法做好每一件事,多办实事好事,要多争取一些项目,狠抓集体经济,晓得‘大河有水小河满’;第三杯酒,家里困难是一家的事,我们慢慢克服,贫困户的困难、贫困村的脱贫是大事,你要一心一意干好,坚持‘国耳忘家,公耳忘私’。”他含泪记住老父亲的话,踏上了驻村扶贫的征程。

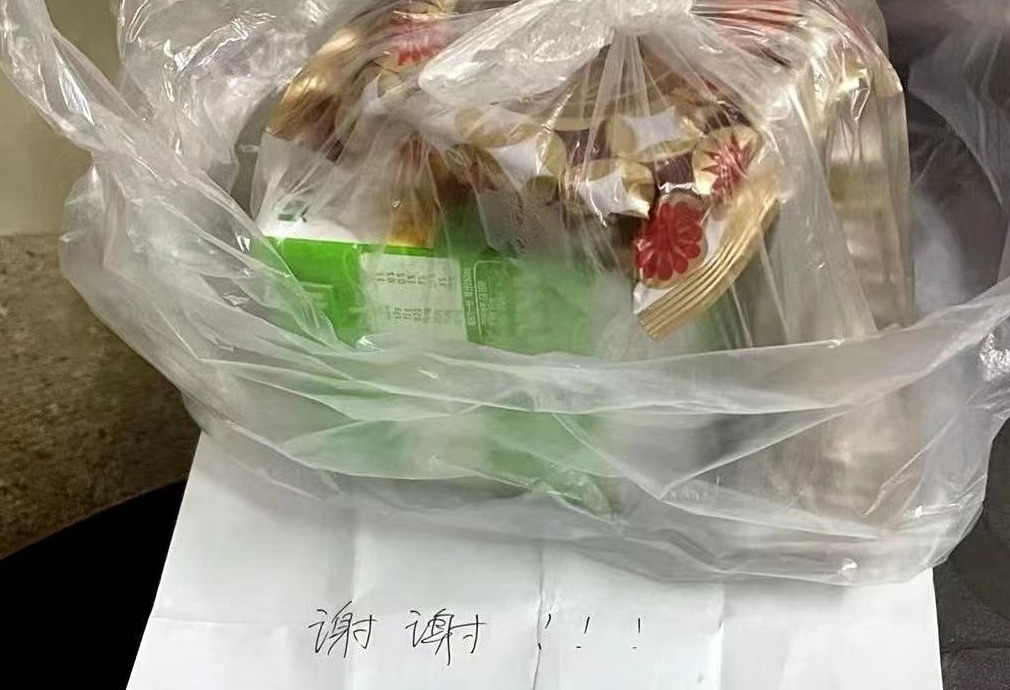

这一去就是5个年头。5年来,80高龄的老父亲因吸血虫病晚期肝硬化先后住院10多次,他一次都没有接送,更没有到医院照护,只是打个电话表示谦意还反倒被老父亲批评。妻子也是患多种疾病,在孝感大中医院治疗都不见好转,每次提出要他陪着到武汉大医院去检查治疗,都被他一次次以“等这阵子忙完了一定陪你去”而搪塞过去。时至今日,妻子的病也没能到武汉去检查治疗。几次这样的理由,妻子气得哭着说:“你这是卖到村里去了。”是的,驻村这几年,没有规律的八小时,没有规矩的双休日,没有规定的节假日,更没有规划中带着一家老小出外旅游的年休假。是妻子说的,“好不容易回家休息,一个村干部、一个村民电话一来,跑得比兔子还快。”2020年战“疫”期间,他从正月初一回村抗疫,带领全体区、镇队员和村干部,60多天忍着结石腹痛、血压升高、痛风发作,一瘸一拐地吃住战斗在栖凤村。栖凤村在春节前从武汉、鄂州等外地回乡人员300多人的情况下,实现了无一疑似,无一确诊病例,被评为孝南区第一批“无疫村”。

张国胜所驻的栖凤村位于杨店镇最北端,全村654户2654人中就有贫困户57户117人,是杨店镇第二个全省建档立卡的贫困村。

到村第二天,张国胜就来到贫困户程菊娥家中。程菊娥一家3口人,小儿子性格内向,在外打工;大儿子邬永锋患先天软骨病,36岁了几乎没下过床,从小到大吃喝拉撒都是她一个人料理。几年来,张国胜先后通过和区残联部门的联系,解决轮椅和沐浴具、入厕具。给他送去崭新的席梦思床;通过与区民政部门的联系,把全家的帮扶政策用足用满,将原邬永峰一人享受的低保政策,调整为全家三人享受低保政策。今年4月2日,他又同区民政部门、镇福利院联系,抱着将邬永峰送到福利院生活,减轻了身体每况愈下的程菊娥的照护负担。

邹松桥因大病纳入贫困户,几年来,在脱贫政策的保证下,他的病情得到了稳定。为了帮助他家尽快脱贫致富,张国胜为他出谋划策,先是养鸡养鸭养鱼、种果树,帮忙代购代销农特产品,后来又安排邹松桥做公益性岗位,还把他爱人安排到产业基地打工,年收入4万多元。现在一家人不仅脱了贫,儿子也谈了恋爱快结婚,日子过的幸福滋润。

据了解,几年里他共为36户贫困户112人次进行了提标扩幅,为25个贫困户、3个非贫困户办理了慢性病卡;先后筹措资金10多万元,为17户不能纳入危改房的贫困户进行了住房维修、翻修和家具添置、生产生活环境改善;谋划资金3万多元,为从幼儿园到中小学生、在校大学生的35名贫困学生提供学杂费和生活费,自己还常常给优秀学生微信红包鼓劲。

栖凤村紧邻大别山余脉双峰山脚下,这是一个“死角”村,区位偏僻,交通闭塞,是全镇地域面积最大、居住最分散的行政村,自然塆多,土地贫脊,生产生活条件恶劣。

1500多天,不长不短。张国胜争项目、跑资金、求支援,在村“两委”和驻村工作队的共同努力下,为栖凤村争取大小项目50多个,协调各类帮扶项目资金1600多万元,建光伏电站、新修道路、扩挖塘堰、修建广场、建设晒场、改建渡槽、安装路灯、通自来水、改造鱼池、绿化美化,以及扶贫产业设施、配套工程......,解决群众所想所盼的困难和问题。

5年来,无论是项目的招投标,还是项目的实施,他都坚持不干预、不插手工程的原则,始终遵章守纪讲规矩。为此,和自己的亲兄弟伤了和气,也得罪了自己很要好的一心想以他的权利揽点工程做的朋友。

路通了,水通了,灯亮了,张国胜却高兴不起来。

“扶贫工作不仅是一项事业,更是我们这些共产党人一份沉甸甸的责任。”这句话是张国胜在村每周“例会”、每月“支部主题党日”和“机关扶贫日”活动上每次必讲的一句话。而讲得最多,也是他最呕心呖血的还是“发展产业扶贫,壮大集体经济;增强造血功能,夯实党建根基”。

栖凤村作为省级贫困村,人口外流、老龄化严重,是脱贫攻坚的“硬骨头”。

前几年没有产业,到2016年,栖凤村集体经济为“零”!这几年,工作队为了发展产业没少动脑筋,养鸡,养小龙虾,搞大棚蔬菜,种桃,种橙……“不是点小面窄、收少利薄,就是纸上谈兵、描虎画猫,难以成气候,带动不了贫困户。”张国胜说。

痛定思痛,张国胜意识到,打破栖凤村产业瓶颈,关键在市场主体带动——

2018年6月,他同回乡创业的复退军人张涛一拍即合, 联手开发吴茱萸产业。几年来,他去阳新学习,到利川取经,去河南安微江西考察烘干设备、药材市场,力排众议,化解矛盾,助力张涛投入150多万元,先后分三期建设起高标准的吴茱萸产业基地500亩,并在他的主导下,探索出了一条以“企业承包、村民转租,集体收益,三方共赢”的“合作社+基地+党支部+贫困户”的产业扶贫之路。此后,以吴茱萸产业为突破口,栖凤村先后开发建设形成了光伏发电、吴茱萸种植、小龙虾养殖、花卉苗木、茶叶种植、台湾泥鳅养殖等六大扶贫产业,流转面积达2800余亩,带动50多个脱贫户和村民就业打工,每年每亩流转面积增收300元,村集体每亩每年也增收100到200元。

作为2019年孝南区唯一被授予“全省绿色乡村”称号的栖凤村,走出了一条丘陵地区产业扶贫、产业振兴的新路子。

几年来,他踏遍了栖凤的丘丘岭岭、沟沟坎坎,走遍了家家户户、角角落落,用铁脚板走出了一条和群众的“连心路”。他将建档立卡贫困户的57户117人作为重点帮扶对象,通过产业带动、项目扶持、政策倾斜等形式,保证每一户贫困户都有2个以上的帮扶措施。针对部分贫困群众丧失劳动致富能力的现状,他提出了“下联上挂”工作法,即有子女的则以“下联”为主帮助其子女就业、增收带动脱贫,无子女的则以区村带动为主“上挂”至其扶贫产业帮助脱贫。一系列的脱贫“组合拳”,使村中群众见证了这位第一书记的果断和务实,也让乡亲们看到了脱贫致富的希望。他两个文明一起抓,制定《村规民约》,开展“星级评定”,“栖凤好人”“卫生家庭”评选,落实“双培双带”,倡导文明新风尚;他情系栖凤,牢记使命再前行,实现脱贫攻坚与乡村振兴无缝衔接。

几年来,通过张国胜和驻村工作队员、村“两委”的共同努力,栖凤村实现了基础设施日益完善、扶贫产业初具规模、生活环境明显改善、群众收入较大增长、集体经济发展较快的目标。2021年,全村人平可支配收入2.2万元,比2014年增长50%,集体经济收入从2016年“零”收入,达到25万多元。

驻村脱贫,他是贫困户眼中的亲人。乡村振兴,他为一片热土重燃希望。

驻村前,他一头黑发,如今59岁的他,已是满头白发,5年来,他在平凡的岗位上书写着人生的战贫之歌。

“初心如磐”“一心为民”“拳拳之心”……这些溢美之词,用在张国胜身上,很合适。

张国胜在脱贫攻坚、乡村振兴道路上可谓是鞠躬尽瘁,“走火入魔”了。他热爱这片土地,难舍这里的乡亲。在他脱贫攻坚转为乡村振兴的第二期任职内,己经胸有成竹且行之有效的发展设想:到 2025年,栖凤村乡村振兴取得重要进展,产业布局趋于优化,农业综合生产能力稳步提升,基础设施建设深入推进,人居环境及住房条件全面改善,集体经济收入突破发展,突出“凤舞倾村,凰栖君临”的形象,建设“产业兴旺活力足、生态宜人环境美、民风淳朴讲文明、巩固脱贫生活富、和谐稳定治理好、组织建设规范化”的新栖凤,基本实现“绿色栖凤,实力栖凤,和谐栖凤”目标,构建”一个中心+两带体系+三个发展轴+四个经济板块+五个重点工程”的战略构想,“12345”美丽乡村体系全面形成,实现集体经济收入大幅增加,农民收入全面提升。以组织为核心的农村基层组织建设进一步加强,乡村治理体系进一步完善。

这是一幅振奋人心的“栖凤发展蓝图”。“今后在实现乡村振兴的漫漫征途中,唯有脚踏实地,持续奋斗,才能永葆初心,不负党的重托和百姓的期望。”张国胜说。

从驻进村里到“驻”进村民心里,乡村的面貌在一天天改变,而不变的是他的“初心”。

张国胜说道:“作为驻村第一书记,我以为最主要的就是要保持深厚的为民情怀,把乡村当家乡,把村民当亲人,把驻村当事业。通过实实在在的工作,让百姓的钱袋子鼓起来、日子好起来、乡湾美起来,得到看得见、摸得着的实惠,让我们的乡村振兴之路越走越宽广。”

《为人民服务之歌》结尾几句让人听之难忘,也正是张国胜驻村的真实写照,“这是人生华彩中最响亮的音符,这响亮的音符唱出五个平凡大字,那就是——为人民服务!”